DINAMIKA TATA RUANG DAN KONFLIK DI TANAH PAPUA: Analisis Urbanisasi dan Kepentingan Proyek Strategis Nasional (bag.3)

Bagian 3: Urbanisasi Terstruktur dan Solusi bagi Masyarakat Adat

Abstrak

Artikel bagian ketiga ini menganalisis fenomena urbanisasi masif masyarakat dari daerah pegunungan ke Kabupaten Jayapura sebagai sebuah kemungkinan “urbanisasi terstruktur” yang “by design” oleh negara. Dari perspektif demografi dan planologi, bagian ini mengulas kronologi serta dampak terhadap hak ulayat. Terakhir, artikel ini menawarkan solusi strategis bagi masyarakat adat di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat Jayapura dalam menghadapi dinamika ini.

Pendahuluan

Dampak riak dari kebijakan pemekaran dan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua tidak hanya terbatas pada wilayah di mana Proyek Strategis Nasional (PSN) berlokasi. Sebaliknya, gelombang konsekuensi ini juga merambat hingga ke pusat-pusat urban yang dianggap lebih aman dan menawarkan harapan, seperti Kabupaten Jayapura. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan signifikan populasi pendatang dari daerah pegunungan Papua ke Jayapura telah menjadi fenomena yang mencolok dan memunculkan pertanyaan krusial: apakah ini semata-mata merupakan bagian dari pola urbanisasi alami yang didorong oleh daya tarik kota, ataukah ada kemungkinan kuat bahwa ini adalah bagian dari sebuah “urbanisasi terstruktur” yang “by design” oleh pihak-pihak tertentu, termasuk negara?

Bagian ketiga dan terakhir dari artikel ini akan secara komprehensif menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan mendekati fenomena ini dari sudut pandang analisis demografi dan planologi (perencanaan pembangunan daerah), mengupas kronologi peristiwa yang saling terkait, dan menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap hak ulayat masyarakat adat di wilayah Jayapura. Terakhir, artikel ini akan merumuskan solusi-solusi strategis dan tindakan-tindakan konkret yang dapat ditempuh oleh masyarakat adat yang berada di lokus PSN yang terancam, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sebagai wilayah penerima urbanisasi, demi menjaga keberlanjutan hak-hak adat dan identitas budaya mereka di tengah arus perubahan yang sangat cepat dan seringkali tak terduga.

Urbanisasi Terstruktur dan Masif: Sebuah Analisis “By Design”

- Kronologi yang Mengindikasikan “By Design”:

- Tahap Pra-Konflik dan Perencanaan Awal: Identifikasi potensi sumber daya alam yang melimpah di daerah pegunungan (misalnya Intan Jaya/Blok Wabu) oleh pemerintah dan investor. Penyusunan rencana tata ruang nasional/regional yang mengarah pada prioritas pembangunan di wilayah tersebut, seringkali tanpa mempertimbangkan hak ulayat secara penuh.

- Tahap Peningkatan Konflik dan Dislokasi: Konflik bersenjata yang memanas secara signifikan di daerah kaya SDA memicu gelombang pengungsian paksa masyarakat sipil. Ini bukan urbanisasi organik yang murni didasari daya tarik ekonomi, melainkan dorongan ekstrem (‘push factor’) akibat kondisi tidak aman.

- Tahap Pembiaran/Fasilitasi Urbanisasi: Kurangnya penanganan komprehensif terhadap pengungsi, tidak adanya skema relokasi atau pemulangan yang terstruktur dan aman, serta kurangnya insentif kuat untuk kembali ke daerah asal. Kondisi ini, secara tidak langsung, memfasilitasi penetapan dan konsolidasi pengungsi di Jayapura.

- Tahap Konsolidasi Kebijakan: Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung PSN di daerah pedalaman. Ini menjadi bagian dari upaya untuk mengamankan akses dan mengelola demografi baru yang terbentuk akibat urbanisasi ini.

2. Analisis “By Design” dari Sudut Pandang Demografi dan Planologi:

- Analisis Demografi: Konflik menciptakan “urbanisasi paksa” yang berfungsi untuk mengurangi populasi di wilayah target PSN. Ini menghasilkan pengosongan lahan dari masyarakat adat yang berpotensi menolak.

- Analisis Planologi: Wilayah yang ditinggalkan menjadi “kosong” atau “kurang berpenghuni,” sehingga memudahkan proses “pembebasan” lahan atau pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ekstraktif. Sementara itu, di Jayapura, tekanan demografi yang meningkat secara drastis dapat memicu “kebutuhan” penataan ulang wilayah yang berpotensi menggerus hak ulayat dan menciptakan konflik sosial.

- Korelasi dan Tujuan: Adanya korelasi kuat antara peningkatan konflik, gelombang pengungsian, dan potensi investasi sumber daya alam menunjukkan bahwa urbanisasi ini bisa menjadi alat (baik disengaja atau sebagai konsekuensi yang diterima) untuk mencapai tujuan strategis, yaitu pengamanan akses terhadap sumber daya alam melalui rekayasa demografi tidak langsung.

Dampak Urbanisasi Terstruktur terhadap Hak Ulayat

- Tekanan terhadap Lahan dan Sumber Daya Adat: Peningkatan populasi yang cepat di Jayapura, khususnya dari pengungsi, menyebabkan peningkatan tekanan signifikan pada ketersediaan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya di wilayah adat setempat, berpotensi memicu konflik agraria dan sengketa batas wilayah.

- Perubahan Demografi dan Identitas Budaya: Pergeseran komposisi penduduk yang cepat, bahkan jika antar sesama OAP dari suku berbeda, dapat mengancam kelestarian bahasa, tradisi, dan nilai-nilai budaya asli masyarakat adat Kabupaten Jayapura yang menjadi tuan rumah.

- Ketiadaan Konsultasi dan Pengakuan Hak: Jika perpindahan ini tidak melalui mekanisme konsultasi yang tulus dan Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan Tanpa Paksaan (PBDIP/FPIC) dengan masyarakat adat penerima, maka itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak fundamental.

Solusi dan Tindakan Konkret bagi Masyarakat Adat

- Bagi Masyarakat Adat di Lokus PSN (misalnya Intan Jaya):

- Penguatan Konsolidasi Internal dan Hukum Adat: Perkuat kesatuan suara di antara seluruh klan/marga, serta dokumenkan secara kuat hukum adat dan batas-batas wilayah ulayat.

- Menuntut Pemenuhan PBDIP/FPIC: Secara aktif menuntut agar setiap proyek di atas tanah ulayat mereka melewati proses PBDIP yang tulus, transparan, dan tanpa paksaan. Libatkan ahli hukum dan lingkungan.

- Memperkuat Posisi Hukum dan Politik: Mendesak Pemda untuk mengakui wilayah adat secara legal, serta melakukan lobi dan advokasi kepada anggota legislatif/eksekutif. Tolak kompensasi yang tidak adil.

- Membangun Ekonomi Alternatif Berbasis Adat: Kembangkan potensi ekonomi lokal berkelanjutan (misalnya pertanian organik, pariwisata budaya) untuk mengurangi ketergantungan pada janji-janji ekonomi proyek ekstraktif.

2. Bagi Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura:

- Penguatan Hak Ulayat dan Batas Wilayah: Mendesak Pemda untuk segera memetakan dan melegalkan batas-batas wilayah ulayat suku-suku di Kabupaten Jayapura sebagai benteng pertahanan pertama.

- Dialog dan Koordinasi dengan Migran: Membangun dialog terbuka dan inklusif dengan para migran, menyampaikan solidaritas, namun juga menjelaskan tentang keterbatasan lahan adat dan pentingnya menghormati aturan adat tuan rumah.

- Mendesak Pemerintah untuk Penataan yang Berkeadilan: Menuntut penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara eksplisit mengakui dan melindungi wilayah adat, serta menyediakan infrastruktur yang memadai bagi semua.

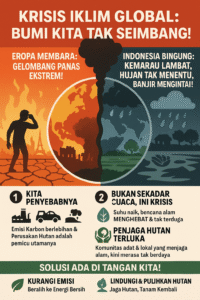

- Menjadi Penjaga Lingkungan dan Budaya: Berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di wilayah mereka sendiri dari tekanan urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkontrol.

Kesimpulan Bagian 3

Bagian terakhir ini menyimpulkan bahwa urbanisasi di Papua, terutama migrasi dari daerah konflik ke pusat urban seperti Jayapura, tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena urbanisasi biasa. Potensi “urbanisasi terstruktur by design” ini membawa implikasi serius terhadap hak ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dari masyarakat adat itu sendiri, didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan kebijakan pemerintah yang secara genuine berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia, untuk melindungi Tanah Papua dari ancaman eksploitasi dan pergeseran demografi yang merugikan. (selesai).

#SATABI #DeponseroNation