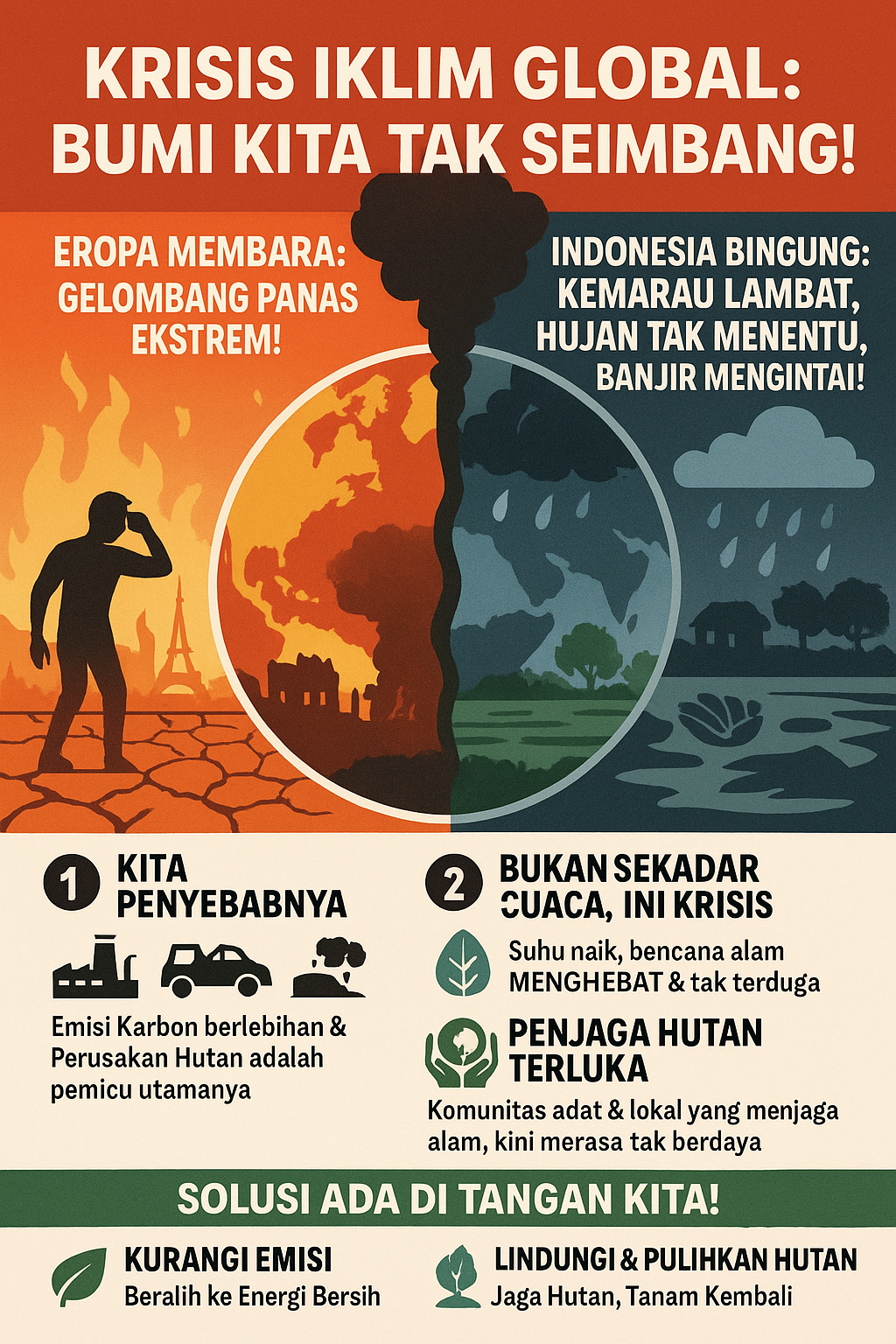

Krisis Iklim Global: Gelombang Panas Eropa dan Monsun Indonesia yang Bergeser

Doyo Baru, 11 Juli 2025, – Dalam beberapa waktu terakhir, realitas iklim dunia menunjukkan gambaran yang kontras namun saling terkait.

Eropa Berjuang Melawan Gelombang Panas Ekstrem: Benua Eropa kembali dilanda gelombang panas ekstrem, dengan suhu mencapai puncaknya hingga 42°C di beberapa wilayah Eropa Selatan. Kejadian ini bukan anomali sesaat; ini adalah bagian dari tren yang semakin sering dan intens. Analisis ilmiah cepat (attribution studies) telah mengonfirmasi bahwa frekuensi, durasi, dan intensitas gelombang panas semacam ini telah meningkat secara signifikan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sistem tekanan tinggi yang persisten (“blocking patterns”) di atmosfer, seringkali diperburuk oleh jet stream yang melemah atau berliku akibat pemanasan Arktik, menjebak massa udara panas di suatu wilayah untuk waktu yang lama, menyebabkan peningkatan kematian, gangguan infrastruktur, dan kekeringan.

Indonesia Menghadapi Kemarau yang “Membandel” dan Hujan Tak Terduga: Berbeda dengan Eropa, Indonesia, yang secara umum seharusnya memasuki musim kemarau, justru mengalami kondisi yang tidak menentu. Musim kemarau belum merata di seluruh wilayah, dan beberapa daerah masih dilanda hujan lebat dan angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa potensi hujan lebat ini bahkan dapat berlanjut. Ini menunjukkan adanya gangguan pada pola Monsun Asia-Australia, yang merupakan penggerak utama musim hujan dan kemarau di Indonesia. Interaksi gelombang atmosfer tropis seperti Kelvin dan Low Frequency, serta lemahnya Monsun Australia, dapat memicu konveksi kuat dan pembentukan awan hujan di luar pola musiman normal.

Jayapura: Antara Kelembaban dan Potensi Banjir: Di Jayapura dan sekitarnya, kondisi iklim menunjukkan kelembaban tinggi dan potensi hujan ringan hingga sedang, dengan risiko banjir. Meskipun secara geografis terpisah dari gelombang panas Eropa, Jayapura merasakan dampak perubahan iklim dalam bentuk pola cuaca yang tidak biasa. Topografi pegunungan dan letak pesisir membuat Jayapura rentan terhadap hujan orografis dan konvektif lokal. Ditambah lagi, fenomena intraseasonal seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dapat memicu pembentukan awan hujan yang kuat. Jika ini berinteraksi dengan kondisi lingkungan seperti urbanisasi yang tidak terkendali, penggundulan hutan di hulu, atau drainase yang buruk, maka hujan deras dapat dengan mudah berubah menjadi bencana banjir.

Analisis Komprehensif: Mengapa Ini Terjadi?

Sebagai seorang ahli klimatologi, saya melihat fenomena-fenomena ini sebagai manifestasi dari sistem iklim global yang tidak seimbang akibat intervensi manusia.

- Pemanasan Global Sebagai Pemicu Utama: Akar dari semua anomali ini adalah pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Bumi kini 1,1°C lebih hangat dari era pra-industri, memicu peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian ekstrem.

- Gangguan Sirkulasi Atmosfer: Pemanasan global mengubah pola sirkulasi atmosfer global, termasuk jet stream dan sistem Monsun. Perubahan ini menyebabkan sistem cuaca bergerak lebih lambat dan menjadi lebih persisten (seperti blocking patterns di Eropa) atau mengganggu pola musiman yang biasanya stabil (seperti Monsun di Indonesia).

- Faktor Lokal dan Regional: Selain faktor global, kondisi iklim di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh faktor lokal seperti topografi, tutupan lahan, dan dinamika lautan di sekitarnya. Di Jayapura, kombinasi topografi, fenomena intraseasonal, dan potensi degradasi lingkungan berkontribusi pada kerentanannya terhadap banjir.

Keadilan Iklim: Dilema Penjaga Hutan dan Aspirasi Ekonomi

Di tengah krisis iklim ini, muncul isu fundamental tentang keadilan. Seringkali, negara-negara berkembang yang memiliki hutan lebat dan kekayaan mineral, yang secara alami berfungsi sebagai penyerap karbon dan penyeimbang ekosistem global, merasa berada dalam posisi yang tidak adil. Ada perasaan bahwa mereka “menjaga” alam demi kebaikan global, namun terhambat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut untuk pembangunan ekonomi, sementara negara-negara maju telah mencapai kemakmuran mereka melalui eksploitasi masif di masa lalu. Analogi “tikus mati di lumbung padi” ini sangat relevan.

Namun, gagasan bahwa “bumi yang memiliki hutan juga harus dieksploitasi agar setimbang dan survival” adalah sangat keliru dan berbahaya. Ini akan mempercepat kehancuran lingkungan dan memperparah krisis iklim global. Keseimbangan bumi bukan dicapai dengan meratakan kerusakan, melainkan dengan mengurangi total dampak kerusakan dan memulihkan ekosistem.

Langkah Tindak Nyata: Respons Cepat dan Solusi Jangka Panjang

Menghadapi realitas iklim ini, negara-negara terdampak harus mengambil langkah konkret yang integral, adaptif, dan mitigatif.

A. Respons Cepat dan Adaptasi Darurat (Jangka Pendek)

- Sistem Peringatan Dini yang Canggih: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akurat untuk gelombang panas, kekeringan, dan banjir. Ini termasuk penggunaan data satelit, radar cuaca, dan model prakiraan superkomputer, dengan diseminasi informasi yang cepat dan mudah dipahami oleh publik.

- Kesiapsiagaan Darurat

- Untuk Gelombang Panas: Menyiapkan pusat pendingin, protokol darurat kesehatan (penanganan sengatan panas), perlindungan pekerja luar ruangan, dan pemantauan infrastruktur kritis.

- Untuk Banjir: Membersihkan drainase secara rutin, membangun tanggul/bendungan sementara, menyiapkan rencana dan jalur evakuasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

- Manajemen Air Darurat: Mengoptimalkan distribusi air bersih saat kekeringan dan mengelola sistem irigasi secara efisien.

B. Solusi Jangka Panjang: Mitigasi dan Adaptasi Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim Global:

- Transisi Energi Bersih: Seluruh negara harus beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan (surya, angin, hidro, panas bumi) secara masif dan cepat.

- Efisiensi Energi: Menerapkan standar efisiensi energi yang ketat di semua sektor.

- Reboisasi dan Konservasi Hutan: Melindungi hutan yang tersisa dan melakukan penanaman kembali (reboisasi) secara besar-besaran untuk menyerap karbon dan memulihkan fungsi ekologis.

- Adaptasi Struktural dan Ekologis:

- Infrastruktur “Tahan Iklim”: Membangun bangunan dengan desain cerdas yang tahan panas, serta infrastruktur pengendali banjir modern seperti sistem polder dan normalisasi sungai.

- Ruang Hijau Perkotaan: Meningkatkan luasan taman kota dan hutan kota untuk mengurangi efek urban heat island dan menyediakan area resapan air.

- Manajemen DAS Terpadu: Merehabilitasi daerah hulu sungai, mengelola sedimen, dan menerapkan tata ruang yang ketat untuk mencegah pembangunan di wilayah rawan bencana.

Keadilan untuk Penjaga Hutan: Kompensasi Langsung Hak Ulayat

Untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan, dan secara bersamaan mempromosikan konservasi, model kompensasi langsung kepada pemilik hak ulayat hutan sangat menjanjikan. Ini adalah bentuk Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) yang berfokus pada pemberdayaan komunitas.

Bagaimana Model Ini Bekerja:

Gagasan utamanya adalah memberikan dana segar langsung ke rekening individu atau komunitas pemegang hak ulayat yang secara aktif menjaga dan melestarikan hutan mereka. Ini bukan sekadar subsidi, melainkan pengakuan finansial atas “jasa” ekologis yang mereka berikan kepada dunia (misalnya, penyerapan karbon, regulasi air, perlindungan keanekaragaman hayati).

Keuntungan Model Ini:

- Insentif Langsung: Memberikan motivasi kuat bagi komunitas untuk melanjutkan upaya konservasi, karena ada imbalan finansial yang jelas.

- Pemberdayaan Lokal: Masyarakat dapat menggunakan dana tersebut sesuai prioritas mereka, baik untuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, atau investasi dalam usaha ekonomi berkelanjutan lainnya.

- Mengurangi Konflik: Mengakui nilai ekonomi dari konservasi dapat mengurangi tekanan untuk melakukan eksploitasi yang merusak.

Peluang dan Tantangan di Indonesia:

Indonesia memiliki landasan hukum yang mendukung konsep PJL dan pengakuan hak ulayat (misalnya, UU PPLH, PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Permen LHK tentang Hutan Adat). Ini menunjukkan bahwa secara konseptual, model kompensasi langsung sangat sejalan dengan arah kebijakan negara.

Namun, ada beberapa tantangan implementasi yang harus diatasi:

- Akurasi Identifikasi: Memastikan bahwa penerima kompensasi adalah pemilik hak ulayat yang sah dan terverifikasi secara akurat. Proses penetapan hutan adat yang lebih cepat sangat krusial di sini.

- Mekanisme Verifikasi Kinerja: Bagaimana memastikan bahwa hutan benar-benar terjaga? Diperlukan sistem pemantauan yang kredibel (satelit, drone, patroli komunitas) dan audit independen.

- Sumber Pendanaan Berkelanjutan: Pendanaan harus masif dan jangka panjang. Ini bisa berasal dari dana iklim global, pasar karbon (di mana perusahaan beremisi tinggi membeli kredit dari proyek konservasi hutan), atau komitmen anggaran negara.

- Tata Kelola Komunitas: Komunitas harus memiliki kapasitas untuk mengelola dana secara transparan, adil, dan mencegah konflik internal. Dukungan fasilitasi dari pemerintah atau LSM sangat penting.

Meskipun kompleks, penerapan model kompensasi langsung melalui proyek percontohan dapat menjadi langkah awal yang penting untuk menguji efektivitasnya dan menyempurnakan mekanismenya. Ini adalah investasi vital tidak hanya untuk melestarikan hutan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat adat yang selama ini menjadi garda terdepan perlindungan alam.

Krisis iklim adalah tanggung jawab bersama. Dengan tindakan mitigasi global yang ambisius dan adaptasi lokal yang cerdas, disertai dengan solusi keadilan seperti kompensasi bagi penjaga hutan, kita bisa bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

#SaveOurEarth #PenjagaHutan